施設案内 旧桜井家住宅(現在屋内非公開)

市有形民俗文化財

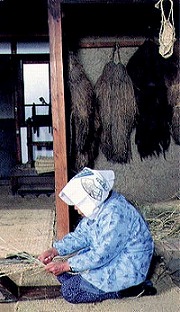

桜井家は、明治4年(1871年)に養蚕農家の住宅として建てられました。

炉畑遺跡公園も併せてご見学ください。

- 所在地

- 各務原市鵜沼三ツ池町6丁目329番地

- 開館時間

- 月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時(休館中)

- 交通アクセス

-

名鉄各務原線

二十軒駅から徒歩15分 - 入場料

-

無料

文化財の施設見学は、下記の「歴史民俗資料館文化財施設見学・ガイド利用申請書」を使用してお申し込みください。

明治24年(1891年)10月に起きた濃尾地震で倒れましたが、明治32年(1899年)7月に古材を用いて建て直され、昭和51年(1976年)まで約一世紀の間、住宅として使われてきま した。旧所有者の桜井浅子氏が住宅を新築することになり、道路の北側から現在地に移築され、昭和51年9月16日、各務原市の重要有形民俗文化財に指定されました。

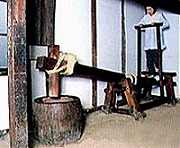

住宅は、間口18.7メートル、奥行9.5メートルの平入造り、屋根は現在はトタンに覆われていますが、元は藁葺きでした。 間取は四八(よはち・8畳間4つ)・仏間(2畳)・隠居部屋(4畳)・土間(玄間と炊事場)・三尺廊下(南北両側)・馬屋となっていて、この地方の典型的な自作農家の家屋です。

間取り図

屋内には頑丈な曲梁(まがりはり)や簀の子(すのこ)天井、尺柱の大黒、長方形の「乞食凭れ」(こじきもたれ)などの造りも見られます。住宅は南向きに建てられていましたが、移築の際に現在のように東向きとなりました。桜井家住宅のあるこのあたりは三ッ池新田といい、江戸時代の尾張藩領鵜沼村の西北部に位置しています。

「三ッ池新田」という 地名は、今は埋め立てられて消滅していますが、各務野の中にあった三つの小さな池に由来する地名です。三ッ池新田の開発が行われたのは、享保年間(1716年~1736年)のことです。享保6年の 最初の開発は失敗しましたが、享保11年(1726年)に450町歩を畑新田として開発することになりました。

この時当家の2代目桜井九六は、鵜沼宿の本陣・問屋・庄屋を務めていた桜井長兵衛や桜井与兵衛と共に、三ッ池新田の開発を代官から仰せつかりました。庄屋代として、入植者の支配にあたったのです。その後九六は御国方山廻本役(尾張藩領鵜沼村の御林管理人)となり、帯刀御免・ 苗字御免・宗門一札御免など武士に準ずる特権を獲得しました。 宝暦14年(1764年)4月の木曽川の洪水を契機に、留木裁許人(木曽川洪水時における木曽材流木の管理人)も兼任するようになりました。

残念なことに、現在桜井家には三ッ池新田の開発当時の様子を伝える史料は残っていませんが、桜井家は三ッ池新田の開発農民の中では特別な位置を占め、重要な役割を果たしていたと考えられています。

屋内の写真

地図

このページに関するお問い合わせ

歴史民俗資料館

各務原市那加門前町3丁目1-3 中央図書館3階

電話:058-383-1361

歴史民俗資料館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。