県内初!奈良時代の銅製錘「権(けん)」が、真名越遺跡から出土

奈良時代の銅製錘「権(けん)」の出土

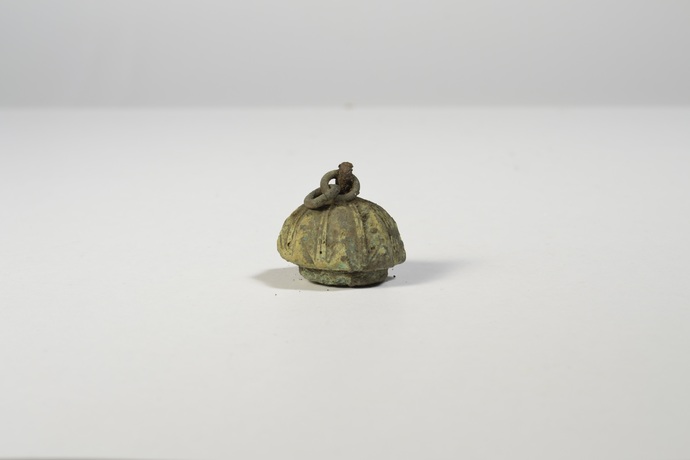

令和7年7月、砂利採取工事に伴い、記録保存のために、真名越遺跡(鵜沼真名越町2丁目地内)の緊急発掘調査を実施しました。2,607平方メートルを調査したところ、2号竪穴住居跡の位置から、奈良時代の須恵器などとともに、上部に鎖の一部が残る、銅製の錘1点(幅3.5センチメートル・高さ3.4センチメートル・重さ約100グラム)が出土しました。

この錘は、「権(けん)」と呼ばれるもので、大宝律令(701年)で定められた度量衡のうち、重量計測に使用するもの。竿秤の片方に吊るし、税として納入される物品等の重さを計量していました。

真名越遺跡で出土した「権」は、「花弁状笠部」と呼ばれる特徴的な形状です。

実用を超えた繊細な形状であることから、「様(ためし)」だと考えられます。

中央から地方の役所へ配布された錘の基準となる見本で、これを基準に、土製や石製、鉄製の錘が複製されました。

これまで真名越遺跡は、古代~中世の大集落遺跡と考えられていましたが、「権」の「様」が出土したことにより、古代の公的機関が置かれていた可能性が高まりました。この遺跡は、東山道のルート上に位置し、各務駅の推定地や木曽川にも近いため、税の徴収以外にもさまざまな取引が行われていたことや、公認の計量器を扱う施設が置かれ、専門の役人が配置されていたことなどが考えられます。

なお、奈良時代に使用された銅製の「権」が出土したのは、全国でも数例のみです。類似するものは、桑原遺跡群や大宰府条坊跡(いずれも福岡県)、吉野ケ里遺跡(佐賀県)、山廻遺跡(静岡県)、一本松遺跡(千葉県)などで出土しています。

県内では、岩田西遺跡(岐阜市)や古村遺跡(美濃市)、上保本郷遺跡(本巣市)から出土していますが、これらは形状が異なり、古代(奈良時代)ではなく、中世のものと判断されています。

「権」の特別公開

今回出土した「権」を、より多くの人に見てもらうため、下記のとおり、特別公開します。

期 間 10月4日(土曜日)~11月3日(月曜日・祝日) 10時00分~17時00分

場 所 中央図書館 3階 歴史ギャラリー(那加門前町3-1-3)

このページに関するお問い合わせ

埋蔵文化財調査センター

各務原市那加門前町3丁目1-3 中央図書館3階

電話:058-383-1123

埋蔵文化財調査センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。