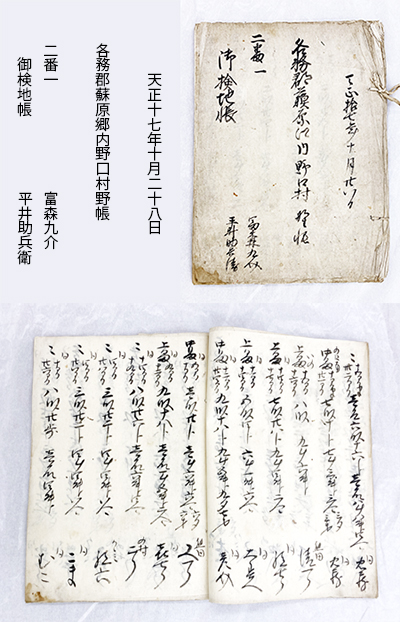

市が所蔵する最古の古文書、太閤検地の検地帳

野口村検地帳

野口村(現在の蘇原野口町)の庄屋(農民のリーダー)を務めていた、安積家に伝わる検地帳です。

書かれたのは安土桃山時代の天正17年(1589)、豊臣秀吉(とよとみひでよし)の天下統一目前という時期です。秀吉は、「太閤検地(たいこうけんち)」と呼ばれる、全国の田畑の測量・収穫量の調査を行いました。美濃国(みののくに)では1589年に検地が実施され、その時に作成されたのがこの検地帳です。

表紙(写真上)に書いてある、冨森九介と平井助兵衛は、石田三成(いしだみつなり)の配下の武士の名前です。彼らは美濃国の検地奉行である三成の指示のもと、検地を行いました。

検地帳の中身(写真下)を見てみると、田畑の良し悪しと広さ、とれる米の量、耕作している人の名前が書かれています。たくさんお米がとれる田んぼは「上田」、あまり野菜がとれない畑は「下畑」など、土地の質が上中下で格付けされています。また、その土地でとれる作物の量は、「何石何斗」というように、「石高(こくだか)」という単位で表されています。

この検地帳は、各務原市歴史民俗資料館が所蔵している古文書の中で最も古いものです。教科書にも載っている400年以上前の検地帳の実物が市にも残っているということを、市民の皆さんに知っていただきたいと思います。

このページに関するお問い合わせ

文化財課

電話:058-383-1475

ファクス:058-389-0218

文化財課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。